サイエンスカフェみたか「お米のおいしい季節です~品種改良と栽培」

2015年11月12日、三鷹ネットワーク大学で、サイエンスカフェみたかを開きました。お話は農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所の大島正弘さんによる「お米のおいしい季節です~品種改良と栽培」でした。9月の電気炊飯器の話に続いて、参加した人も多くいました。

大島正弘さん

主なお話の内容

コシヒカリの話

江戸時代までのイネの品種改良は、農家がよいものを選ぶというもので、1921年ごろから掛け合わせ(交配)による品種改良が始まった。

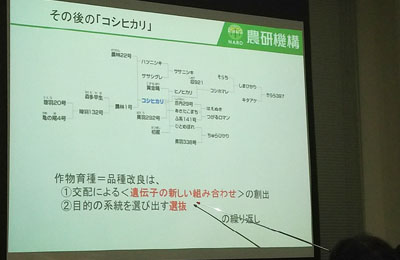

越南17号、現在のコシヒカリは農林1号と農林22号を掛け合わせによってできたと説明されている。しかし、実際には農林1号と22号を掛け合わせて、その間にたくさん出てきた苗から一番いいものを選んで、さらに親と掛け合わせて、たくさんできた子どもから一番いいものを選んで・・・・という選抜のステップが重要になる。最初にコシヒカリを例として品種改良(=育種)の過程を説明したい。コシヒカリは新潟県の農業試験場で交配され、戦禍を生き延びた苗から選抜された。1947年から選抜作業が再開され、福井県に送られた個体は福井大地震を奇跡的に生き残り、これが1953年、越南17号となった。そこで、20の府県で有用性を評価したところ、倒れやすい、イモチ病に弱い、収量もいま一つで、栽培がしにくい品種と評価された。しかし、食味は抜群で、当時の新潟県杉谷農業試験場長の「栽培でカバーできる欠点は致命的ではない」という言葉に示されるように、1956年にコシヒカリと命名された。出来てから半世紀たった今も、奇跡的な人気を博している。

その後のコシヒカリからは、きらら397、あきたこまち、ひとめぼれなどの子どもができた。交配によって「遺伝子の新しい組み合わせ」を作りださないと新しい品種はできないが、コシヒカリの味があまりにもすぐれていたため、結果として現在のイネの遺伝子の多様性が減ってしまっているともいえる。

農林水産省の育種研究体制

農林水産省では我が国を暖地、温暖地、寒冷地、寒地の4つの地域に分け、それぞれの地域に2-3の拠点をおいて研究を進めている。それぞれの地域で、北海道なら耐冷性、九州なら病気に強い、全国的には多収性という研究目的がある。お米が余るといわれた頃、多収性はあまり受け入れられなかったが、今は手間をかけずに多くとれる飼料米への関心が高まっている。

現在の農作物は徹底的に品種改良されたもの

私達の周りにある農作物は自然界にあった野生の植物種から品種改良されたものである。市場に出ている作物は「自然」で、組換え作物は「不自然」という見方もあるが、それは誤解。もし自然界ににあったそのままの作物で市場に出ているものがあるとすれば、山菜の一部くらいかもしれない。たとえば、トマトの原種は小さくて毒がある。品種改良によって、毒性をなくし、可食部を大きくした。他の作物でも、脱粒性をなくす、栽培しやすくするといったことを、遺伝学が分からないときからやっていた。

日本で稲の育種が始まった1900年台の最初の頃、1枚の田んぼから200数10キロだった収量が、現在は最適な条件が揃えば飼料用の品種では800キロ、品種によっては1,000キロとれるものもある。主食用米は水田1枚から600-700Kgとれるものも出て来ている。海外からおいしいお米が来ると、家庭では使われなくても、外食や中食(販売されている弁当など)では使われるかもしれない。そうした状況なので、日本産のお米も、もっと多収性のものが望まれる。

作物の形質と遺伝子

遺伝子の働きで作物の形質が決まる。たとえばSD1遺伝子が正常に働いているとイネは大きくなり、多くの光を浴びられる。しかし、栽培する人にとっては、背が高いと倒れやすく、収穫しにくい。この遺伝子の機能が不完全になると稲の背丈が低くなる。

国際イネゲノム研究所でつくった大物品種では、SD1が半分壊されていた。「日本晴」は日本の品種だが、これでもSD1が半分壊れていた。つまり異なる場所で、同じ方向で品種改良を行った結果、同じ変異を持つ遺伝子が使われていたことが分かった。

イネはそのままでは、開花前に自分の花粉で受粉してしまう。そのため、花が開いた時にはほぼ受粉は終わっていて交配が出来ない。交配を行う際には、イネの花粉が高温に弱い性質を利用して、イネのつぼみをお湯につけて、花粉を不活性化してからつぼみを切り開いてめしべを出し、そこに他の花の花粉をつけて受粉させる。

大正時代からこういう技術が始まった。現在の日本の米のほとんどがコシヒカリか、その子孫になっている。これでは変異の幅が狭くなってしまうので改めて変異を広げようという動きがある。イネの原種或いは近縁の野生種には、今のイネが失った自然環境に対応する能力を持っている。野生種の持つすぐれた性質をになう遺伝子を再びイネに取り込む研究が進んでいる。

選抜

品種改良を行う育種家の経験知をもとに、開花時期、倒れにくさ、草のサイズ、病気への耐性や収量・食味など、様々な点に注目して品種の選抜が行われてきた。圃場調査で形質を調べるのは今も昔も基本だが、以前はそれぞれの性質を実際に調査し、病気に強い、とかおいしいといった基準で選抜を行うしかなかったが、今では目的の遺伝子が入っているかどうかを直接遺伝子検査によって調べることが一般的になっている。それが、ゲノムに目印の色がついているかのように扱える技術であるPCRである。PCRとは「ポリメラーゼチェインリアクション」の略で、遺伝子を増幅する方法であり、温度をコントロールしてDNAの複製(複写)と乖離を繰り返し、ネズミ算的にDNAを増やす技術である。この方法でそのままでは微量過ぎて分析できないDNAを1千万倍以上に増やして解析することが出来る。その際、複製のスタートとなる短いDNAがゲノム上の配列と合えば増幅されるが、合わなければ増幅されない。PCRではこのことを利用して目的の遺伝子の有無を判断する。これが現代のマーカー育種の原理で、育種研究者は、夏は田畑で選抜作業を行い、秋から冬はPCRでその苗に目的の遺伝子が入ったかを確認する作業をしている。ゲノム上には人間にとって良い性質をもたらす遺伝子だけではなく、逆に悪い作用をもたらす遺伝子もあるので、マーカーをより精密化することで、不味くなる様な「悪い」遺伝子は入れずに病気に強くなる、といった「良い」遺伝子だけを入れることが出来るようになってきている。なお、ここで「遺伝子を入れる」と表記しているのは、昔からの交配によるもので、遺伝子組換え技術を用いたものではない。

会場風景

イネの家系図

量的形質遺伝子座(QTL)

収量とか食味とかは一つの遺伝子だけで決まるものではなく、何種類もの遺伝子の作用が複雑に絡み合って決まる。少数の遺伝子だけで決まる性質はよく知られているメンデルの法則の通りに扱えるが、実際の品種改良で求められる良い性質をもたらす遺伝子は複雑な場合が多い。例えばイネの穂発芽という嫌われる性質がある。これが起こると穂に着いたまま芽が出てしまい、食物としての価値が無くなってしまう。これには5つの遺伝子が関与している。5つのうち、穂発芽を促進する遺伝子が1つ、抑制する遺伝子が4つある。この中で穂発芽抑制に一番強く関与する遺伝子を交配で入れたニホンバレは穂発芽しなくなった。この様な、いくつもの遺伝子の作用の総和として性質が決まる様な遺伝子のことを「量的形質遺伝子座(QTL)」と呼ぶ。こうした例のようにマーカー育種の技術によって、作用力の強いものから順番に交配で入れていくことができるようになり、イネの品種改良は大きな発展をしている。例えば「アキダワラ」は多収で、しかもコシヒカリ由来の良食味のQTLを2つ取り込んで出来たおいしい品種であり、中食向けに期待されている。

食味検査

食味は人が食べて決める。やり方には色々な流儀があるが、私が所属していた機関では、20人くらいの人を集め、まず、標準となるお米をたべる。これを「普通」=「ゼロ」として味、香り、粘り、堅さなどを覚える。次にコシヒカリを食べて、これはプラス2と覚える。更に外観も味も悪いお米を食べて、これはマイナス2と覚える。ここまで感覚をそろえた上で、試験するコメを食べる。私が参加させてもらった際は、間違って、まずい飼料米を「おいしい」と回答してしまわないかと不安だったが、慣れた人たちの判定はきちんと揃い、とても正確なものになる。ちなみに、「コシヒカリ」はこうした方法で評価すると、栽培法によっては味がかなり違う品種かと個人的には感じている。先ほどの「アキダワラ」は、実はベテランの育種家が、味ともみ数の多いものを選んでつくりあげた品種だったが、今の技術でDNAを確かめたら、理想的に遺伝子が集積されていることが確認され、ベテラン育種家の感覚と最新技術の2つが同じレベルであることが示された品種だった。

今後の育種

最近のDNA関連技術は大きな進歩を遂げている。以前は大変な事業だった、ある生物のDNAの全配列を明らかにすることですら、最近では非常に迅速化され、重要な形質に関与する遺伝子を特定する技術も進んでいる。放射線などで誘導された突然変異体の全ゲノム配列も、そんなに費用をかけず、短期間で調べられる様になってきた。また、以前は考えられなかったような新技術も出来ている。例えば昔は半世紀かかっていたリンゴの品種改良も早期開花遺伝子をうまく使うと、50日で花が咲き、9か月で実がつく、といったことが可能になったことで、今後の大きな進歩が期待される。また、既存の遺伝子の配列を少しだけ変えることが出来るゲノム編集技術の開発も進んでいる。

まとめ

イネに限らず、品種改良は新しい遺伝子の組み合わせをつくって、選抜することの繰り返しであるが、最近ではこうしたプロセスをDNAをキーワードにして展開できる様になった。こうした変化は22年前のイネゲノム解読が基盤となったもので、今後は育種=品種改良の正確性や迅速性が飛躍的に高まることで、よりおいしく、育てやすい品種がたくさん出てくると期待される。